土壌の役割とは?

"食糧安全保障の鍵" 作物の収穫量を左右する、土壌分析で見える「炭素」の力とは?

世界的な「食糧需要の増加」と「耕地面積の減少」が続く中、安定した作物収穫量の確保は喫緊の課題です。

この課題を克服する鍵は、土壌の肥沃度や保水性を左右する「有機炭素含有量」の正確な数値化にあります。

Elementarの分析技術は、この見えない資源をデータ化し、水不足や異常気象に打ち勝つための最適な耕作対策を導き出すことを可能にします。

持続可能な農業を実現するための具体的な分析アプリケーションをご覧ください。

当ブログ関連製品

vario MAX cube UNICUBE rapid MAX N exceed

穀物は多くの人々の主食です。その世界的な需要は右肩上がりですが、その一方で、耕作可能な土地は減少の一途をたどっています。

そのため多くの研究者が単位面積あたりの収穫量増加の可能性を探るために研究調査を続けており、

その現場では土壌分析が重要な役割を果たしています。

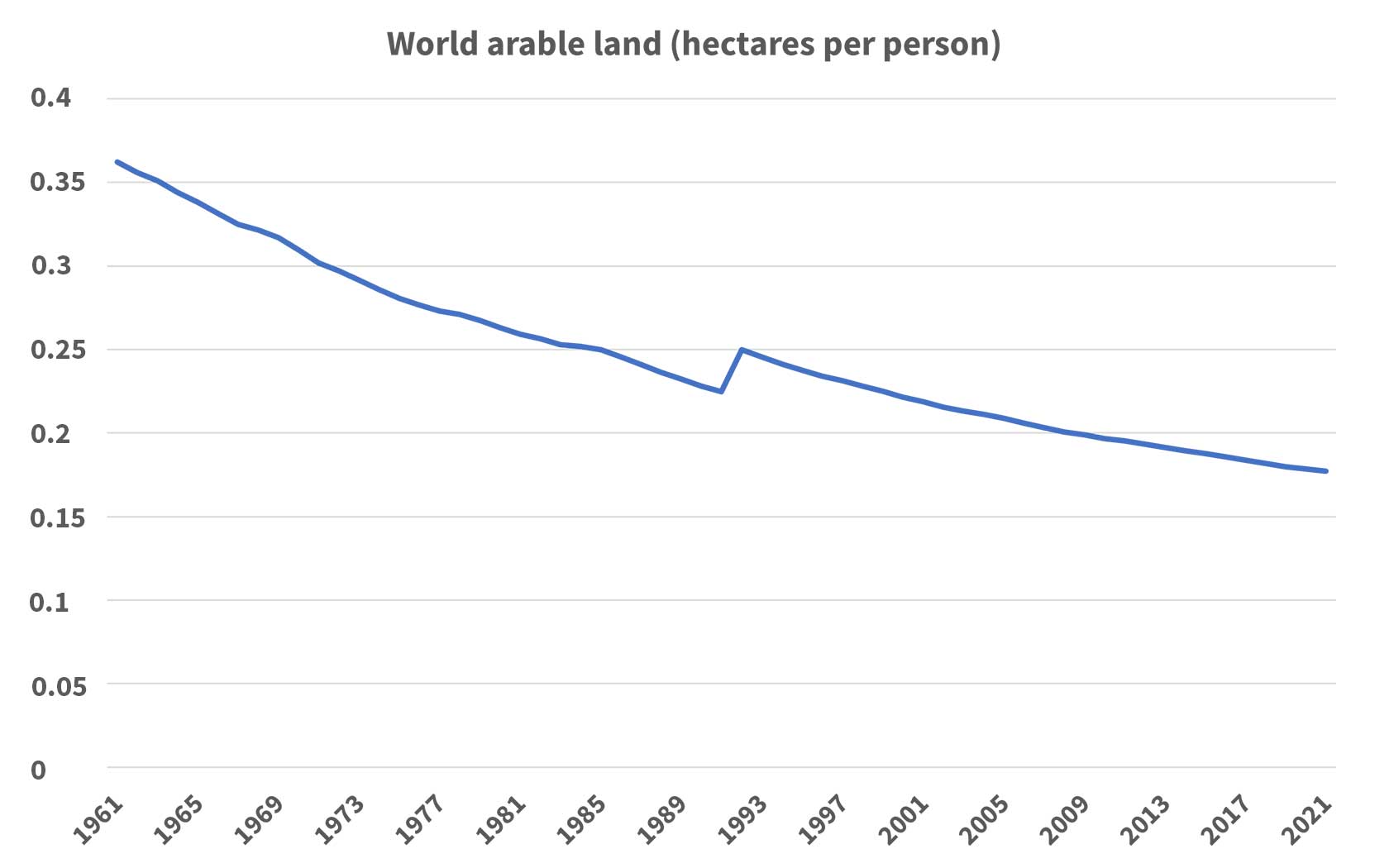

1961 年以来、その耕地面積が半減している間に地球上の人口は30億人から80億人近くまで増加しました。

このような事態は、世界の食糧安全保障にとって大きな障壁であり、世界の政治、科学、産業が一丸となって取り組まなければならないグローバルな課題です。

この課題への取り組みとしてドイツの例が挙げられます。ドイツでは、依然として住宅や交通インフラの整備を理由に耕地面積が減少していますが、

2004 年以降の取り組みにより、減少スピードが目に見えて鈍化してきています。

1,840㎡。これは1辺42mの四角い土地に相当する、国連食糧農業機関*が算出した全世界の人口1人あたりの耕地可能な面積です。

↓ 世界の耕地面積推移 (ヘクタール/人) ↓

*出典: 世界銀行 2021年

このように多くの地域で耕地が減少する中、森林伐採などによって拡大している国もあります。 その背景には、大豆やパーム油など需要の高い農業製品の増産があげられます。 しかしながら、こうした状況は自然界のCO2 貯留量と生物多様性の減少を引き起こすため、生態学的・気候学的観点から非常に憂慮すべき事態と言えます。 この状況を打開しうる1つの方法としては、CO2貯蔵量と生物多様性を増加させ、消費者にも広く受け入れられている有機農法があげられます。 ただ、有機農法では単位面積あたりの収穫量が低いため、持続可能な新しい方法で補わなければなりません。 これらのことから、食糧供給の安全性を向上させるためには、生物多様性の減少を緩和しつつ、いかに単位面積あたりの作物の収穫量を増やすかということに集約されます。

耕地の土壌に含まれる炭素量は、その肥沃度と密接な関係があります。 でも、それは炭素量が収穫量を増やす鍵ということなのでしょうか?

カギは炭素?

気候変動は、世界の食糧安全保障にとって課題であると同時に食糧生産にとっても脅威です。 特に中・東欧やドイツでは、夏季の水不足が深刻化することが予想されています。 水不足の深刻化は作物の収穫量に大きな影響を及ぼすため、水不足を補うために人工的な灌漑が必要となります。 さらに、豪雨、雹、暖冬といった異常気象は晩霜を発生させるため、作物の不作を引き起こす可能性があります。 このような背景において、土壌は陸上最大の炭素吸収源であり、その有機物含有量によって炭素貯留量が決まると言われることから、土壌中の炭素含有量を知ることはとても重要です。 そして、森林や海洋と合わせて地球上で最も重要なCO2の吸収源となります。 また、土壌の炭素含有量はその環境への影響に関する情報を提供するだけでなく、土壌の肥沃度にも大きな影響を与えることから、耕地が貯留できる炭素量を計算し、そこから耕作対策を導き出すための研究プロジェクトが数多く立ち上げられています。

1998 年から2020 年まで、Justus Liebig University Giessen で作物生産学科長を務めたBernd Honermeier教授は、この分野の専門家です。 博士の研究チームは、継続的な圃場試験において異なる肥料や栽培形態が土壌の炭素含有量、ひいては長期的な作物収穫量にどのような影響を与えるかを研究しています。

この研究成果のひとつとして、耕作方法によっては土壌の保水性と炭素蓄積に決定的な影響を与えるという発見があげられます。 Honermeier教授によれば、土壌を激しくほぐしたり撹拌させる従来の耕作方法では水の損失が大きくなります。 その一方で、マルチングにより土壌撹拌の頻度を減らして年間を通して植物性残渣量を増やすことで、酸素や水の土壌への浸透や土壌浸食を最小限に抑えられる保全農業の実践により、適切な水分バランスを維持することができると同教授は考えています。

-----------------------------------

当ブログ関連製品

vario MAX cube UNICUBE rapid MAX N exceed

-----------------------------------

次号へ続く

続きの記事へ 他のブログ記事へ

この記事の続きは 【近日公開】土壌分析による穀物収穫量の最適化? です。

ぜひご覧ください。

ニュースレター

分析現場から見える “今” をもっと身近に

新 ニュースレター「世界の化学分析の現場から」

125年の歴史に裏付けられた知見とグローバルネットワークを活かし、

有機元素分析や安定同位体分析に関する厳選トピックを隔週でお届けします

1~2分で読める、研究・業界ニュースの新しい視点を感じてみませんか?